- JP

- EN

歴史

およそ140年の歴史を刻んだ「飽くなきチャレンジ精神」

商船三井は、創業からおよそ140年にわたり、飽くなきチャレンジ精神で成長を続けてきました。

商船三井の本業である国際海運はモノを輸送することで付加価値を生み出します。海上輸送を通じ、地域の産業の発展に貢献し、人々の暮らしを豊かにすることが当社の社会的責務であり、その志は創業以来変わることなく今日に至るまで連綿と受け継がれています。

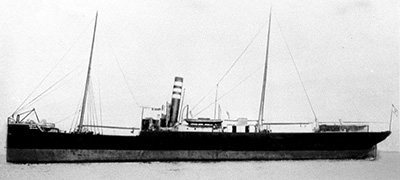

| 1878 | 鉄製蒸気船「秀吉丸」で三池炭の海外輸送(口之津‐上海間)を開始。 |

|---|---|

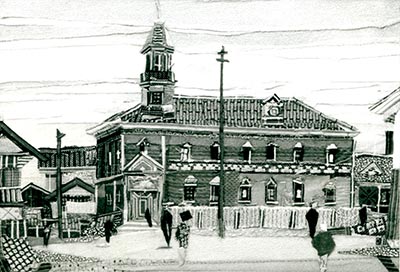

| 1884 | 大阪商船設立。 |

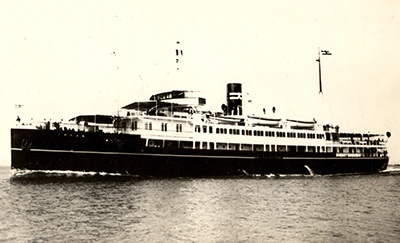

| 1912 | 阪神~九州を結ぶ瀬戸内海航路で最大の貨客船「紅丸」竣工。 |

| 1930 | 高速貨物船「畿内丸」を建造、ニューヨーク急航サービスを開始。 横浜/ニューヨーク間を25日と17時間30分で走破。当時の優秀船の平均(35日)を大幅に短縮。  |

| 1939 | 「あるぜんちな丸」および「ぶらじる丸」を建造。当時の日本造船技術の粋を集めて建造した代表的貨客船で南米航路に就航。 |

| 1942 | 三井物産は船舶部を分社化し、三井船舶を設立。 |

| 1961 | 主機の操縦を船橋、機関部の監視や制御を機関室制御室から行う世界初の自動化船「金華山丸」就航。自動化により、当時52名の乗組定員数を38名にまで減らした。 *「金華山丸のブリッジ設置機関制御コンソール」は、第1回「ふね遺産」に登録されました。  |

| 1962 | 自動化タンカーの第一船である「おりおん丸」就航。 |

| 1964 | 日本の海運界は大型集約により6社になる。大阪商船と三井船舶が合併し、大阪商船三井船舶に、日東商船と大同海運がジャパンラインに、山下汽船と新日本汽船が山下新日本汽船となる。 |

| 1965 | 日本初の自動車専用船「追浜丸」就航。 |

| 1968 | 大阪商船三井船舶、ジャパンライン、山下新日本汽船は、日本/カリフォルニア航路に、フル・コンテナ船「あめりか丸」、「ジャパンエース」、「加州丸」をそれぞれ就航。 |

| 1983 | 日本初のメタノール専用船「甲山丸」就航。 |

| 1984 | LNG船「泉州丸」就航。 |

| 1989 |

|

| 1990 | 外航客船「にっぽん丸」就航。 |

| 1993 | 船員養成学校をフィリピンのマニラに設立。 |

| 1995 | 戦略的国際提携ザ・グローバル・アライアンス(TGA)による、コンテナ船サービス開始。 |

| 1996 | ケミカルタンカー船社東京マリン(現社名:MOL Chemical Tankers Pte. Ltd.)を連結子会社化。 |

| 1999 | 大阪商船三井船舶とナビックスラインが合併。商船三井発足。 |

| 2003 | 本社および当社運航船舶がISO14001を取得。 |

| 2004 | ダイビルを連結子会社化。 |

| 2007 |

|

| 2009 | 次世代船構想「船舶維新」プロジェクトを発表。 |

| 2010 |

|

| 2012 | ハイブリッド自動車船「EMERALD ACE」就航。 |

| 2014 | 創業130周年。 |

| 2015 |

|

| 2016 |

|

| 2017 |

|

| 2018 |

|

| 2019 |

|

| 2020 |

|

| 2021 |

|

| 2022 |

|

| 2023 |

|

| 2024 |

|