- JP

- EN

先制的なリスク・危機管理

造船所との連携

当社グループの事業で使用する船舶は、国内及び海外造船所より調達を行っております。船舶が高品質かつ安全に建造されるよう、当社グループより技術的な知見を持った駐在監督をプロジェクトに応じた人員を派遣し、建造の監督業務を行います。

造船所の建造監督業務には、以下の三点があります。

- 品質管理

当社(安全運航に資するような)要求スペックや各種船舶のルール等を確実に満たしていることを確認するために品質管理を行っています。 - 工程管理

納期に影響するような事態を防ぐため、また有事に迅速な対処が取れるよう日常的な管理を行います。 - 労働安全衛生管理(HSE)

建造開始前に、各造船所の安全規則と、当社グループが作成している「MOL Ship Tech 新造船監督HSE (Health Safety Environment)チェックリスト」との差異を確認し、その内容を現場に派遣する監督に事前に周知しています。造船所には、法令違反が疑われる場合については指摘をして改善を促したり、他社のすぐれた事例を紹介することにより、造船所の労働安全衛生向上に向けて努めています。

造船所に駐在する期間は、建造の最初(スチールカットの約一カ月後)から最後(竣工)までの1~2年程度になります。

緊急対応訓練

万一の緊急事態、トラブルに備え、的確な対応ができるよう訓練を継続的に行っています。

船上においては、火災、浸水の他、さまざまな事態を想定した緊急対応訓練を、定期的に実施しています。また、フェリーや客船事業を行う当社グループ会社では、緊急時にはお客さまの安全確保が最優先であるため、避難誘導を含む緊急対応訓練を定期的に実施しています。

陸上においては、年に1回、本社にて社長以下関係役員と関係部署、船舶管理会社が協同し、重大海難事故を想定した緊急対応訓練を実施しています。本訓練は、重大海難事故を疑似体験することで商船三井全体の安全意識を高めると共に、実際に重大な海難事故が発生した場合の必要な対応と情報伝達を的確かつ円滑に行えることを確認することを目的としています。

本訓練で培ったノウハウや新たに見つかった課題などを共有、改善することにより、商船三井全体として万一に備えた緊急対応体制をより強固なものとしていきます。

地政学リスク・自然災害リスクへの対応

海賊・盗賊

ギニア湾、アデン湾・ソマリア沖、シンガポール海峡など世界中の様々な海域において、船の乗組員や財産(係船ロープ、油など)を狙った海賊・盗賊(以下、海賊等)の事案が発生しています。これらの海賊等のリスクが高い海域を航行する場合、船上では、レーダーや暗視鏡を活用した見張りの強化や見張りの増員によって、監視を強化しています。また、海賊等による襲撃に備え、放水銃やレーザーワイヤー(鉄条網)を装備し、防弾チョッキやヘルメットなども装着しています。万一海賊等に乗り込まれるような場合には、乗組員はシタデルと呼ばれる船内の退避場所に退避し、軍艦などの救援が到着するまでの間、乗組員に危害が及ぶことを防ぎます。

加え、陸上では、当社の安全運航支援センター(以下、SOSC)が、危険な海域を航行する船舶に対し、海賊等の発生情報を共有し、注意喚起を行っています。また、当社が定める航行指針に従い、増速等の定められた対策を船舶が実施しているか、24時間休みなく監視を行っています。

テロ

テロ行為に関しては予測することは非常に困難ですが、事案が発生したとの情報を得た場合には、SOSCより付近運航船や関係者に遅滞なく情報を展開し、注意喚起を実施しています。

特にペルシャ湾、オマーン湾、紅海、アラビア海など中近東域においては、船舶への攻撃事案が発生するなど、依然として緊迫した状況が続いており、この様なリスクの高い海域に入域する場合には、見張りの増員や火災発生に備えた消火設備の再確認の他、沿岸海域の航行を避けるなど、必要な全ての保安対策を取っています。

また陸上においては、中東域への入域予定船舶について動静を把握すると共に、安全航行上、懸念となる保安情報が得られた際に、早期の対応を取ることができるよう、中東情勢や攻撃事案等の保安情報を業界団体、保安調査会社、付近を航行する船舶等から継続的に収集しています。

紛争域

政情不安が続くリビアなど、保安上の懸念がある国に寄港する際や、その沿岸海域を航行する際に、リスク評価を保安調査会社から入手します。また、特にリスクが高い海域については、入域を避けるために航行禁止エリアを設定するなど、必要な航行指針を独自に定めています。加えて、陸上においてもSOSCがそれらの航行指針に基づき、船舶の動静を常時監視しています。

自然災害リスク

台風をはじめとする荒天等の自然現象は、時として船舶に甚大な被害を与えることがあります。

特に地震、津波は突発的に発生し、その予測は困難です。

これらの情報を適時に収集し、船舶航行についてリスク管理を行うことは非常に重要で、安全運航には欠かすことのできない要素です。

当社では、自然災害リスクから乗組員や貨物の安全を確保するため、安全運航支援センターを設置し、船長経験者を含む当直者2名により、海気象の予測情報を踏まえた船舶の動静監視を24時間体制で行っています。

また、船舶に自然災害に起因する事故やトラブルが発生した際には、同センターより本船および陸上の関係部署に対して、必要な情報提供を行うとともに、船長やオペレーターが適切な判断を下せるよう支援を行っています。

安全運航を支えるICT

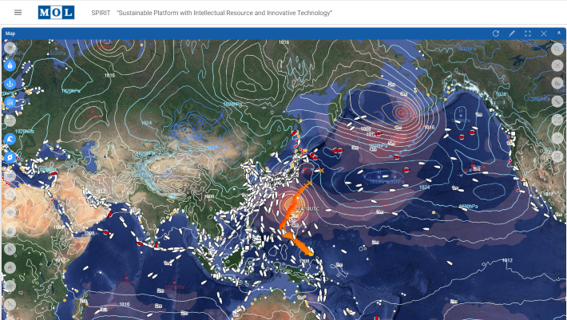

安全運航支援センター(通称:SOSC)では様々なシステムや外部から得た情報を基に運航船舶を監視・サポートしています。その中でも代表的な船舶動静監視システムと座礁リスク監視システムについて紹介します。

船舶動静監視システム

SPIRIT(Sustainable Platform with Intellectual Resource and Innovative Technologyの略称)

2021年1月からリリースされたシステムであり、当社運航船が世界中のどこにいて、どのような気象海象の中にいるのかを監視可能です。SOSCでの監視業務だけでなく、運航担当者、社内関係者も利用し本船のサポートを実施しています。

このシステムは、気象・海象だけでなく、海賊や演習、ハイリスクエリア(HRA)等の情報を複合的にリスク評価しながら動静監視することが可能です。2022年4月からは本船の航海計画もシステムへ取り入れ、より一層のサポートを強化できるように取り組んでいます。

座礁リスク監視システム

座礁リスク監視システムは本船位置、水深、海図情報といった多くのデータソースを組み合わせて、船舶が座礁リスクの高い海域へ侵入すると判定した場合に運航監視を実施しているSOSC当直者へアラートを発するというものです。

24時間365日体制で運航船監視にあたるSOSCでは、このシステムを常時モニタリングし、アラートが発せられた場合に、初動を起こす運用となっています。

検船活動

全運航船を対象とした検船活動

商船三井グループでは、船が安全に航行できる状態に維持されているかを確認し安全運航を阻害するリスクを低減するため、自社船、傭船に関わらず、全運航船を対象に当社独自の品質基準に基づき定期的に検船活動を行っています。

また、傭船の場合、船主や起用している船舶管理会社等と情報共有を密にし、当社の求める品質基準を理解してもらい、お互いの信頼関係を構築しながら連携して安全対策を進めています。

品質基準を熟知した検船員による徹底調査

当社の品質基準を熟知した検船員が二人一組で訪船して、本船の運航・整備状況及び管理状況等、当社独自のチェックリストに基づき徹底的に調査します。

規制等により訪船が難しい時においても、Remoteによる検船(船主や船舶管理会社からの写真又はVideo映像、Documents, Questionnaire等を取り寄せて精査)を継続しています。

また不安全・不適合事項があれば、当社の求める品質基準を満たすよう本船及び当該船舶管理会社及び傭船の場合は船主殿に適切な是正措置を求めます。こうした対応をまとめた写真付のレポートを営業担当も含めた関係部門で回覧し、最終的に本船の品質を確認していきます。このように、当社の商品である船を随時プロフェッショナルの目でしっかりとチェックし、品質を担保しています。