- JP

- EN

TNFD提言に基づく開示

はじめに

商船三井グループは創業以来、人々の暮らしを支えることを社会的責務とし、海上輸送を生業に日本や世界の物流を担ってきました。近年では物資の輸送にとどまらず、海運業を起点した多彩な周辺事業や、人々のウェルビーイングとライフスタイルに貢献する事業などの非海運事業にも取り組んでおり、事業の範囲を拡大させています。

人々の生活を支えるインフラとしての社会価値を提供し、対価を頂くという祖業に対する誇りは、事業範囲や規模が拡大し、当社グループの立つ舞台がよりグローバルになった今も変わることはありません。

私たちの生み出す価値の源泉は、多様な人財(人的資本)や高度な海技力・技術力・プロジェクトマネジメント力(知的資本)、顧客・社会との強固なパートナーシップ(社会・関係資本)等の当社グループが持つ様々な強みです。それに加え、安定的に事業を運営するにあたっては、当社グループは「気候」や「海」といった自然資本に依存し恩恵を受けています。気候変動の深刻化や生物多様性の損失といった環境問題が世界的に叫ばれる中、このような自然資本の棄損は、当社事業そのものの存続を脅かすことになりかねません。

海運業をはじめとする社会インフラ事業を運営していくためには、突風や霧、高波や海流等の気象・海象に柔軟に対応していく必要があります。そのため、様々な自然資本の中でも「気候」と「海」の安定が重要です。これらを守るためには、気候変動や生物多様性、大気汚染等、様々な環境課題を認識し取り組みを進める必要があります。

海運は、一度に大量の貨物を運ぶことができる効率的な輸送手段として世界貿易の多くを支えている一方で、海上輸送から排出される温室効果ガス(以下GHG)の量が多いという課題も抱えており、気候変動は当社事業との関わりが深い環境課題の1つです。GHGの削減は、気象・海象の激甚化を防ぐとともに、海洋への悪影響低減に寄与し、安定的な事業運営につながると考えています。これは、私たちの企業理念「青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらきます」を体現する取り組みです。

より具体的な行動を定めるにあたり、当社の事業が気候を含む自然とどのように関わっているのか、そしてどのようなリスクや機会が生じ得るのかを、TNFDの枠組みを用いて分析しました。

その結果、大気汚染やGHG排出に関する規制が強化された場合、対応コストが増加するリスクがある一方で、環境負荷の少ない技術や低・脱炭素燃料の導入を進めることによる競争優位性の確立や、エネルギーシフトなどの世界動向を背景とした新たな分野での事業機会獲得といった機会があることも明らかになりました。

こうしたリスクの低減と機会の獲得に向けて、当社は取り組みの深化・拡大に努めてまいります。さらに、マングローブやサンゴ礁の保全・再生といった海洋環境や生態系の保護にも積極的に取り組んでいます。今後は、社会全体の多様な関係者と連携を深め、持続可能な取り組みとして定着させていく考えです。

商船三井グループはこれからも、海に関わる企業としての責任を果たすべく、気候変動をはじめとする様々な環境課題を認識し取り組みを進めることで、価値創造の源である海を守りながら安定的に事業を運営し、人々の暮らしを支える社会インフラ企業として成長を続けていきます。

サマリー

本開示では、当社グループの主要事業である海運業とそのバリューチェーンに関し、自然関連の依存とインパクト、リスクと機会の分析結果、及び抽出されたリスクと機会に対する対策や目標について、TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, 自然関連財務情報開示タスクフォース)に基づいて開示しています。TNFDの開示項目に対する当社取り組みの概要は以下の通りです。

【TNFD開示項目に対する当社取り組み(外観)】

| 開示項目 | 取り組み概要 |

|---|---|

| ガバナンス |

|

| 戦略 |

|

| リスクとインパクトの管理 |

|

| 測定指標とターゲット |

|

一般要件(レポート全体に共通する前提や基本認識)

TNFD提言では、開示情報に一貫性を持たせるため、4つの柱である「ガバナンス」「戦略」「リスクとインパクトの管理」「測定指標とターゲット」に対し、6項目からなる一般要件を定義しています。本開示における一般要件は以下の通りです。

(1) マテリアリティの適用

当社グループは、グループビジョンの実現を通じて、社会と共に持続的な発展を目指すための重要課題として、「Safety & Value」「Environment」「Human & Community」「Innovation」「Governance」を「サステナビリティ課題(マテリアリティ)」として特定しています。これは、環境や社会が当社グループに与える影響だけでなく、当社グループが環境や社会に与える影響の2側面(ダブルマテリアリティ)を意識して特定したものです。「Environment」については、気候変動対策、海洋環境保全、生物多様性保護、大気汚染防止を取り組みテーマとして掲げています。

5つの課題

(2) 開示のスコープ

本開示では、当社グループの主要事業である海運業を対象としています。海運業の上流及び下流に関しては、データの取得可能性及び拠点の代替困難性等を鑑み、上流では造船段階、下流では船のリサイクル段階を対象としました。

一方で、リスクと機会の抽出にあたっては、当社に対するリスクと機会をより広く補足するため、海運業のバリューチェーンに加え、拡大を進めている事業領域も含めました。リスクと機会の抽出にあたっては、社会、技術、経済、環境、政治の観点も含めて評価できるよう、STEEP*1を用いた外部環境分析を行いました。

(3) 自然関連課題がある地域

TNFDが推奨する評価方法であるLEAPアプローチ*2に沿って、「事業上の重要性」と「生態学的繊細性」という2つの観点から、造船段階、運航段階、シップリサイクル段階で関係する地域の中から自然関連課題がある地域を導出しました。

(4) 他のサステナビリティ関連開示との統合

TCFDをはじめとした他のサステナビリティ関連開示物とは、今後、さらなる整合を図っていく方針です。

(5) 検討される対象期間

リスクや機会が発現しうる時期は、当社のTCFD提言に基づいた開示と同じ2050年を長期としています。

(6) 組織の自然関連課題特定と評価における先住民族、地域社会と影響を受けるステークホルダーとのエンゲージメント

当社グループでは、企業理念・グループビジョン・行動規範等に基づき人権方針を策定のうえ、人権デューデリジェンスを実施しているほか、迅速に人権関連の懸念事項に対処すべく、複数の相談・通報窓口を設置しています。詳細は、「2.ガバナンス」の項に記載しています。

*1:企業や組織が外部環境を体系的に評価するためのフレームワークの一つで、以下の社会、技術、経済、環境、政治の5つの視点からマクロ環境を分析するもの。

*2:企業が自然との関係(自然との接点、自然への依存、自然へのインパクト)を評価し、リスクと機会を特定・管理するために開発された枠組み。スコーピングを経て、Locate(発見する)、Evaluate(診断する)、Assess(評価する)、Prepare(準備する)のステップにより、TNFD情報開示に向けた準備に利用される。

1. ガバナンス

(1) 自然関連リスクと機会に関する取締役会の役割

当社グループは、気候変動対策等の重要な環境課題を含むサステナビリティ全般に関する課題を重要な経営課題と捉え、代表取締役社長(CEO)を最高責任者としたマネジメント体制を構築しています。気候変動及び自然関連を含む環境に関する取り組みについては、チーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSuO)が管掌し、経営会議の下部機構である「サステナビリティ委員会」を中心に審議を行っています。同委員会の委員長はチーフ・ストラテジー・オフィサー(CSO)が、副委員長はチーフ・サステナビリティ・オフィサー(CSuO)が務めています。同委員会で審議された事項については、適切に経営会議・取締役会に報告するとともに、特に重要な事項に関しては、経営会議・取締役会における審議・決議を経て実行しています。

2022年度は全8回、2023年度は全6回の「サステナビリティ委員会」を開催し、気候変動を中心とする主要サステナビリティ課題に関する審議を行いました。その内、『商船三井グループ 環境ビジョン2.2』の制定のような特に重要な環境方針に関わる議題については、委員会における審議に続き、代表取締役を中心とした経営陣が直接意思決定を行う取締役会、経営会議における報告・決議が行われました。

2024年度は計10回の委員会を開催し、さらにサステナビリティ経営の方針・戦略の策定・見直しについて取締役会の関与を強化するべく、取締役会における一般的な決議・報告事項とは別に「サステナビリティ討議」を新たに設けています。

またグループ全体でサステナビリティ課題に一体的に取り組むため、2021年度に「(環境・サステナビリティ戦略部(現:サステナビリティ戦略推進部)」を新設しました。加えて、経営計画「BLUE ACTION 2035」にサステナビリティ課題への取り組みを統合し、気候変動対策を中心とした環境課題への取り組みを事業戦略に組み込む体制を整えてきました。さらに「商船三井グループ 環境ビジョン」を策定し、環境課題全般に対する包括的な取り組みを推進しています。同ビジョンの進捗状況は定期的にモニタリングし、「サステナビリティ委員会」などに報告しています。

なお、当社グループでは、GHG排出原単位削減目標を経営計画「BLUE ACTION 2035」のCore KPIとするとともに、その進捗を役員報酬制度の指標として組み入れており、サステナビリティ関連の取り組みの進捗度合が役員の報酬に反映されます。

(2) ステークホルダーとのエンゲージメント

当社グループは「商船三井グループ コーポレート・ガバナンス基本原則3か条(第3条)」や「商船三井グループ コーポレート・ガバナンスポリシー(第3条)」において、地域社会を含むすべてのステークホルダーと透明性の高い対話を行うことを掲げています。

また、「商船三井グループ人権方針」において、当社の事業活動に関わるすべての人々の人権の尊重を表明し、人権デューデリジェンスの取り組みの中で先住民族や地域住民への人権侵害を含む人権リスクの把握・低減に努めています。さらに、具体的な懸念が生じた場合に利用できる複数の相談・通報窓口を設け、いずれの窓口でも相談者の匿名性や通報内容の秘匿性を確保し、不利益な処遇がなされないことを保証しています。特に、社外ステークホルダーに対しては多言語対応可能な外部窓口を設置し、専門的な立場にある第三者を介して相談を受け付けることで、公平性・透明性を図りながら適切に対応する体制を構築しています。

2. 戦略

(1) 依存とインパクト

当社事業と自然への依存とインパクトを把握するため、国連環境計画世界自然モニタリングセンター(UNEP-WCMC)等が開発したツールである「ENCORE」等を用いて分析を行いました。分析は当社グループの主要事業である海運業を対象とし、バリューチェーンの上流、下流については、データの取得可能性及び拠点の代替困難性等を鑑み、上流では造船段階、下流では船のリサイクル段階を対象としました。

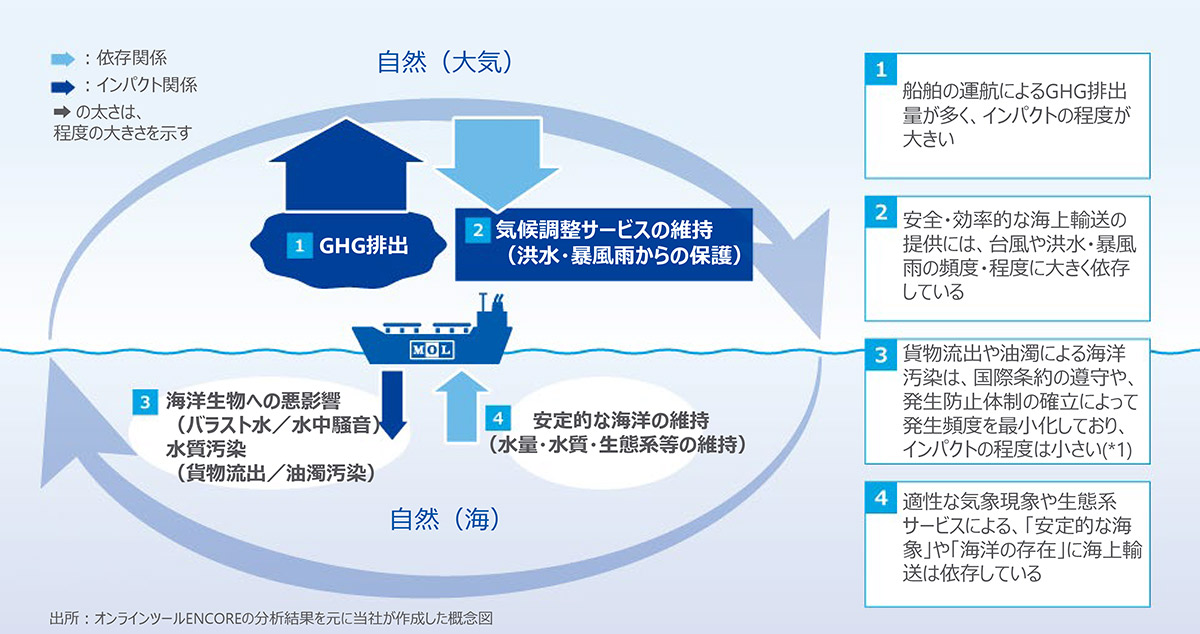

分析の結果、海運業の直接操業においては、気候調整サービス(自然が元に戻ろうとする力によって、気象や波浪等を安定・調整させる機能)、地表水の安定供給(自然由来の安定的な水資源の供給による、運河・港湾等の水位維持を助ける機能)、上流・下流段階においては、自然災害軽減や騒音等の緩和機能(活動拠点周辺での森林等による、土砂災害の予防・軽減や騒音吸収を助ける機能)に依存していることが示されました。インパクトに関しては、バリューチェーンを通じたGHG排出や、油・有害物質の流出が抽出されました。

【表2-1:当社バリューチェーンにおける自然への依存・インパクト】

| 依存 | インパクト | |

|---|---|---|

| 上流(造船段階) | 地表水の安定供給

|

|

| 直接操業(運航段階) |

|

|

| 下流(シップリサイクル段階) | 地表水の安定供給

|

|

これらの依存・インパクトはどれも重要なものと認識していますが、「ENCORE」等の分析の結果、GHG排出によるインパクトが、他の依存やインパクトより相対的に大きいことがわかりました。

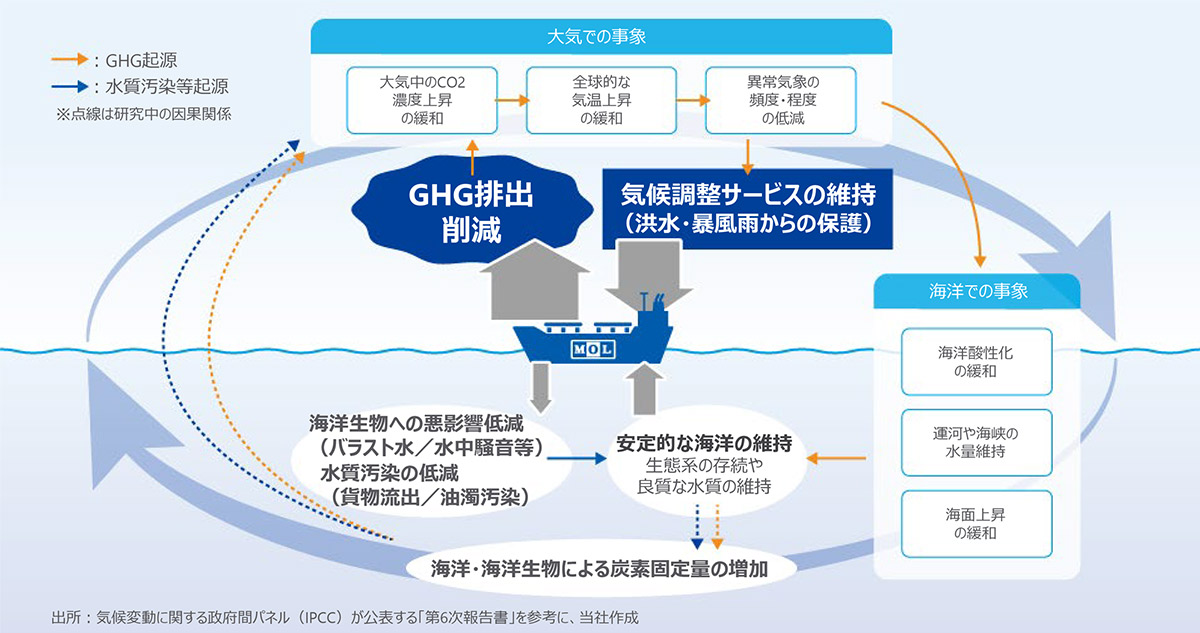

このインパクトを軽減し、依存する自然への悪影響を低減するうえでは、海洋と気候の関係を理解することが重要です。図2-1に示す通り、当社事業と自然との関係においては、GHG排出によるインパクトと、気候調整サービスや水量・水質などの維持による安定的な海洋環境への依存が大きいことがわかりました。図2-2は、GHG排出削減による気候へのインパクトが、気候調整を通じた天候や波浪の安定にとどまらず、海洋酸性化・海面上昇の緩和、運河や海峡の水量維持にも影響を与え、海洋や生態系の維持につながるという一連の流れについて、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表する「第6次報告書」を参考に、当社が整理したものです。

こうした関係性を正しく認識することで、より効果・効率的に対策を進め、それが当社の事業の場である海洋の健全性にも寄与すると考えています。

※1:当社が遵守している国際条約の詳細は、こちらのWEBページをご覧ください

(2) 優先拠点の特定

TNFDでは、直接操業やバリューチェーン上で関わりのある拠点について、優先拠点の特定と開示を求めています。優先拠点とは、企業が自然との関係を評価する際に、特に注目すべき地域や拠点のことを指します。

本開示では、海運業の上流・直接操業・下流を対象に、「事業上の重要性」と、生物多様性の重要性等に関す「生態学的に繊細な拠点」を判定基準とし、いずれかの基準において高いと判定された拠点を抽出しました。

<事業上重要*3または生態学的に繊細な拠点*4に該当する拠点例>

上流:アジアを中心とした造船所所在地

直接操業:海峡や運河(スエズ運河、パナマ運河等)

下流:インド等を中心としたシップリサイクルヤード所在地

*3:事業において重要性が高いと判定した拠点(例:代替困難性、寄港時間など)

*4:生態学的な繊細さの評価が非常に高いと評価されたエリアにある拠点(表2-2を参照)。なお、海上輸送航路については、具体的な依存やインパクトを測定・評価の上リスク・機会を分析するためには、更なる科学的知見や研究の結果が必要であることから、拠点の候補には含めなかった。

上記で抽出された拠点と(1) 依存・インパクトの結果を掛け合わせたところ、他に比べて相対的に大きい依存とインパクトである気候調整サービスやGHG排出に関しては、事業で関係する地域全体を通じて配慮が必要であることから、当社海運業の優先拠点の特定に向けてはさらなる検討が必要との結果になりました。今後も状況を注視し、必要に応じて検討を行います。

【表2-2:評価に活用した生物多様性の重要性等に関する外部データベース】

| 生態学的に繊細な拠点の要件 | 概要 | 評価に使用するデータセット(9種)*5 | |

|---|---|---|---|

| 1. 生物多様性の重要性 Biodiversity Importance |

生物多様性が重要な地域(保護区、科学的に重要とされる地域、絶滅危惧種が存在する地域等) | ①World Database on Protected Area(WDPA):世界中の陸域や海洋の保護地域などを包括的にまとめたデータベース ②Key Biodiversity Area(KBA):科学的に生物多様性の重要性があると認められた地域 ③Important Marine Mammal Areas(IMMA):海洋哺乳類の重要生息地に関するデータ ④IUCN Red List of Threatened Species:世界中の絶滅危惧種をまとめたもの |

|

| 生態系の完全性 Ecosystem Integrity*6 |

2. 高い完全性 High Integrity |

生態系の完全性(生態系の構成、構造、機能が自然の変動範囲内にある度合い)が高い地域 | ⑤Biodiversity Intactness Index:世界中のある地点における生態系の完全性を0~1で示す指標 ⑥IUCN Red List of Ecosystem database:生態系面積と生態系の完全性に関するデータを統合し、生態系の崩壊リスクの傾向を地理的にまとめたもの |

| 3. 急速な低下 Rapid decline |

生態系の完全性が急速に失われることで生態系サービス提供の回復力が低下している地域 | ⑤Biodiversity Intactness Index:生態系の完全性を表す指標であり、国別の時系列における変化を生態系の完全性の変化を用いて評価(指標に関しては同上) | |

| 4. 生態系サービスの提供重要性 Ecosystem Service delivery importance |

先住民族コミュニティや地域社会を含む生態系サービス提供が重要な地域 | ⑦ENCORE:生態系サービスを提供するうえで重要な自然資本の減少・枯渇のホットスポットのある地点ごとに示すマップ ⑧LANDMARK:先住民や地域住民をはじめ世界中のある地点における土地の所有情報などをプラットフォーム化したもの |

|

| 5. 物理的な水リスク Water Physical Risk |

水利用の制限、洪水、水質の悪化など物理的に水リスクが高い地域 | ⑨Aqueduct:ある地点における水量、水質、風評リスクなど13の水リスク指標を組み合わせて総合的な水リスクスコアを算出したもの | |

*5:TNFDのLEAPガイダンスに記載のデータセットから、今回の分析において有用なものを採用した。

*6:Ecosystem Integrity:健全性、完全性、一体性のこと。IUCNの定義では、十分な質と広さの生息地の中に、生存可能で生態学的に機能する種の個体群が存在すること。

(3) リスクと機会

1. 分析の前提

当社事業に影響を与える自然関連リスクと機会を多面的に導出するために、前項までの当社事業と自然への依存・インパクトに関する分析結果だけではなく、STEEP分析を活用した、社会、技術、経済、環境、政治等の観点で、現在から将来に発生し得る事象を洗い出しました。

リスクと機会の大きさに関しては、それぞれ以下2軸のマトリクスで評価しました。

【リスクの評価軸】

- 財務影響:売上減少やコスト増加による財務影響

- 発生可能性:類似リスク事象の発生事例(過去10年)の有無、各種規制に関する公開情報等を基にしたリスク顕在化の蓋然性(2050年時点までの時間軸)。

【機会の評価軸】

- 財務影響:売上増加やコスト減少による財務影響

- 自社の強み:当社グループに優位性のある経営資源の保有状況や既存事業との近接性

2. 評価結果(リスクと回避・軽減策、機会と獲得策)

【リスク】

導出したリスクのうち、財務影響と発生可能性の観点で影響が比較的大きいと評価したリスク種別及び回避・軽減策は表2-3の通りです。

評価の結果、特に高い財務影響・発生可能性であるリスクは、気候変動に由来するGHG排出に関係するリスクでした。これらリスクについては、すでにTCFDでリスクとして評価されており、必要な対策も進めています。対策の実施に当たっては、リスクの回避・軽減のみでなく、機会の創出・獲得にもつなげていくことが重要です。例えば、GHG排出削減施策は、リスクの回避・軽減策であるとともに、低炭素輸送を好む荷主へのニーズにいち早く対応することで、市場シェアの増加につながることが期待されます。

また、前項でも記載したように、気候変動対策はGHG排出削減のみならず、海洋を含む自然の保全・回復にもつながります。例えば、当社が2022年から参画するインドネシアにおけるマングローブの再生・保全事業では、マングローブ植林によるCO2の除去・吸収に加え、マングローブに生息する生物の多様性の保護や、高波から沿岸に住む人々の暮らしを守ることにもつながるなど、自然や地域社会へのコ・ベネフィット*7が期待されます。その他にも、減速航海への取り組みは、GHG排出量削減に加えて、生物との衝突発生可能性の低減や水中騒音の低減といった、複合的なメリットが得られる可能性があります。

例えば、関連する国際条約・地域規制等への対応*8や、安全運航体制の維持・実施・確立*10などを通し、自然への影響を最小限にとどめています。詳細は当社HPの「大気汚染防止」ページ、「海洋環境保全・生物多様性保護」ページをご確認ください。

【表2-3:自然関連リスク】

| リスク種別 | リスク事象 | リスクの具体例 | 財務 影響 |

発生 可能性 |

リスクの回避・軽減策 |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク (政策) |

規制強化 (GHG排出) |

規制適合設備の導入や炭素税などのコスト増 | 高 | 高 | 次世代燃料船の導入、効率運航等、GHG排出削減施策の継続的推進 ⇒詳細:TCFD提言に基づく開示 |

| 移行リスク (政策) |

規制強化 (水質汚染) |

規制適合設備導入等のコスト増や、廃棄物処理等のオペレーションコスト増加 | 中 | 高 | MARPOL条約の遵守、IMO国際規制に準じた船上持込の最小化や廃棄物処理体制の確立、船底塗料の採用、メンテナンスの徹底等、バラスト水処理装置の搭載、当社独自のシップリサイクルヤード選定基準(Superior Shiprecycling Standards)の策定、安全運航体制の構築・強化 |

| 移行リスク (政策) |

規制強化 (大気汚染) |

規制適合設備導入等のコスト増 | 中 | 中 | NOx除去装置搭載、SOx適合油の採用、減速航海 |

| 移行リスク (評判) |

燃料流出等による自然への悪影響の発生による、ブランドイメージ低下 | イメージの低下により、用船者・荷主との取引に悪影響が発生 | 高 | 中 | MARPOL条約の遵守、IMO国際規制に準じた船上持込の最小化や廃棄物処理体制の確立、船底塗料の採用、安全運航体制の構築・強化 商船三井グループ環境ビジョンの着実な実施、調達方針やガイドラインの策定 |

| 物理リスク (急性) |

洪水・台風の激甚化 | 台風による運航ルートの妨害、船舶の損傷等の直接的な損害 | 低 | 中 | 気象・海象条件の正確な予報と運航船への共有ネットワーク構築による、適切な航行ルート選択 ⇒詳細:TCFD提言に基づく開示 |

| 物理リスク (急性) |

洪水・台風の激甚化 | 台風からの避航による運航日数や燃料使用量の増加、サプライチェーン分断による輸送需要減 | 低 | 中 | 船種、貨物、契約ごとに濃淡あり。事業ごとのリスクを適切に把握するため、各貨物サプライチェーンに関するビジネス・インテリジェンスを強化 ⇒詳細:TCFD提言に基づく開示 |

*7:副次的メリット。ある自然への対策が、他の自然へも良い効果も生むことを指す。

*8:関連する国際条約・地域規制等への対応

MARPOL条約は、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、船舶の運航や事故による海洋の汚染を防止するための条約です。現在、船舶からの排ガス中のSOxやNOxのほか、油、有害液体物質、有害物質、汚水等の排出方法等を規定する6つの附属書が含まれており、当社も遵守しています。このほかの関連する国際条約等への対応については「環境規制」をご覧ください。

【表2-4:関連する環境規制の例】

| 規制対象/該当する条約 | 規制内容の概略 |

|---|---|

| SOx(硫黄酸化物) PM(粒子状物質) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |

排ガス中のSOx量、PM量を抑制するため、燃料油に含まれる硫黄分含有率を規制 |

| NOx(窒素酸化物) <MARPOL条約付属書Ⅵ> |

エンジン排ガス中のNOx量を段階的に規制。 |

| 船からの油・有害液体物質・有害物質 <MARPOL条約附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ> |

附属書Ⅰ:油(原油、燃料油、潤滑油など)による海洋汚染を防ぐための規則を定めている。 附属書Ⅱ:対象となる物質をばら積み輸送する際の、船舶の貨物タンクの洗浄方法や洗浄水等の排出方法等について規定。 附属書Ⅲ:容器等に収納されて運送される有害物質の包装方法等について規定。 |

| 船からの汚水 <MARPOL条約附属書Ⅵ> |

船上の汚水の排出方法、検査、証書の発給等について規定。 |

| 船からの廃棄物 <MARPOL条約附属書Ⅴ> |

船上のゴミの処分方法等について規定。 |

| バラスト水 <バラスト水管理条約> |

船舶のバラスト水を介して生物や一部病原菌が越境移動することを軽減・防止する条約。 |

| 船底塗料への指定有害物質使用禁止 <AFS条約> |

海洋環境及び人の健康を保護するため、船体への海洋生物等の付着を軽減・防止するために用いられる船底防汚塗料に関して、有機スズ化合物を含む製品の使用を禁じるもの。 |

| シップリサイクル条約 | 船舶の解体・再資源化を安全かつ環境に配慮して行うためのルールを定めたもの(2025年6月に発効済)。 |

*9:シップリサイクルヤード選定基準の策定

船舶を解撤したリサイクル鉄は多くの国や地域の鉄需要を支え、環境意識の高まり・環境への負荷低減対策としてもその需要は高まっています。一方、解撤時の有害物質の管理・処理や環境への影響、労働者の安全衛生管理等に関する課題が国際的に認識されており、国際海事機関(IMO)において「シップリサイクル条約」が2009年に採択、2025年に施行されました。当社は、本条約を遵守するだけでなく、上記背景に沿った持続可能なシップリサイクルの推進に向け、当社グループ独自のシップリサイクルヤード選定基準であるSuperior Ship recycling Standardsを、2023年度に新たに策定し、運用しています。

詳細については、「責任ある調達」の「シップリサイクルへの取り組み」をご覧ください。

*10:安全運航体制の維持・実施・確立

リスクの回避・低減策のうち、安全運航体制の維持・実施・向上は、海を守るという観点からも重要な取り組みです。

安全は、私たちの絶対的な使命であり、そして新たな挑戦の根幹になると考えています。こうした思いから、今回、私たちの安全に関するあるべき姿をまとめた「商船三井グループ 安全ビジョン」を2024年1月に策定しました。この安全ビジョンに沿った取り組みの1つとして、「船長を孤独にしない」をモットーとして、24時間365日体制で陸上からの本船サポート、ヘルプデスク的機能を有する組織として安全運航支援センター(英語名:Safety Operation Supporting Center:以下SOSC)を設置しています。現在は実職船長を含む2名が常時当直に入り、すべての運航船舶の最新の位置や気象・海象情報をリアルタイムに一括して把握するとともに、本船への情報提供を行っています。「世界最高水準の安全運航」の実現に向け、重大事故の発生を未然に防止すべく全力で取り組んでいます。

【機会】

導出した機会のうち、財務影響と自社の強みの観点で影響が比較的大きいと評価した機会及び獲得策は表2-5の通りです。評価の結果、リスクと同様に、気候変動に関わる機会が抽出されました。

【表2-5:自然関連機会】

| 機会種別 | 機会事象 | 機会の具体例 | 財務 影響 |

自社の強み | 機会の獲得策 |

|---|---|---|---|---|---|

| ビジネスパフォーマンス(製品/サービス) | 代替燃料船の導入 | サプライチェーンの低炭素化を希望する荷主からの需要増 | 高 | 高 |

|

| ビジネスパフォーマンス(市場) | 海上輸送需要の変動 | クリーンエネルギーや脱炭素関連貨物の輸送量増加 | 高 | 高 |

|

| ビジネスパフォーマンス(市場) | クリーンエネルギー普及 | 洋上風力発電のサプライチェーン構築 | 高 | 高 |

|

また、以下のような既存の取り組みも、自然関連機会の獲得につながると考えています。

研究・調査への協力等を通じた海洋関連科学技術の発展への貢献

当社は、陸上に比べて環境データの蓄積が進んでいない海洋について、事業を通じて得られたデータやノウハウの活用・提供・協力を行っています。

例えば、気象庁をはじめとする世界中の気象機関では、データ収集が困難な海上の気象観測について、航行中の船舶から提供された気象観測データを基に天気図などの気象データを作成しています。作成された気象データは、日々の天気予報や海上予報の提供に役立てられるだけでなく、温暖化や気象変動の監視・研究など、広く地球規模で活用されています。当社は継続的な海上気象データ提供を通じ、気象業務の発展に加え、海上の安全・地球環境の保全に貢献しています。

また、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)が建造を進めている北極域研究船「みらいⅡ」への艤装員(造船所に派遣され、船の建造仕様書との整合性・品質の確認や不具合箇所の抽出を行う者)派遣業務と運航業務があります*11。みらいⅡは、北極域において大気・気象・海洋・海氷等に関する総合的な観測を実施し、観測データと科学的知見を充実させることで北極域の持続可能な開発・利用・保全の実現に貢献するとともに、研究者や技術者などの人材育成に寄与することを目的としています。これまで当社グループが培ってきた北極海航路運航・LNG燃料取扱等のノウハウや人材をみらいⅡの運航に活かし、よりよい地球の未来に貢献します。

このほかにも、船で収集した海洋データの海上保安庁への提供等も行っています。これらの活動は、今後の海洋に関わる科学技術の発展、ひいては当社の事業の場である海洋の持続可能性に貢献すると考えています。

*11:当社と当社100%子会社商船三井マリテックス(株)が実施予定。

モーリシャスにおける自然環境回復・保全プロジェクトと地域社会への貢献

2020年にモーリシャス沖で発生した油濁・座礁事故を受けて、環境回復・保全や同国コミュニティへの支援を目的に基金を設立し、地元NGO団体や日本の学術機関などによる様々なプロジェクトへの支援活動を行っています。2024年には世界各地のグループ社員によるモーリシャスでの現地研修も行い、海洋汚染防止や自然環境保護に対する理解を深めることで、当社事業における地域社会への貢献の重要性を再認識しました。今後は、こうした活動の範囲を事業とのつながりの深い他の地域にも広げていくことで、更なる社会課題解決の支援・推進を目指します。

このほかにも、全世界の拠点にて環境保全を含むさまざまな社会貢献活動を集中的に行うキャンペーンの実施、当社運航船を活用したアカウミガメ回遊経路調査への協力、サンゴの専門家監修による調査・研究イベントの実施等があります。また、藻場の再生を目的として、海藻草類を食べつくす食害魚を有効に消費するメニューを社員食堂で提供しています。これらの取り組みは、役職員の意識醸成を図りながら科学技術や社会的意義の高い調査活動への協力を通じて自然への貢献を果たし、また地域コミュニティとの関係構築を通じた企業価値向上につながると考えています。

3. リスクとインパクトの管理

リスク管理体制における自然関連リスクの取扱い

自然関連リスクは、当社グループリスク管理体制のプロセスの中で管理されています。

コーポレート組織に属する各管理部門を担当する執行役員は、営業組織および地域組織に属する各事業部門によるリスク管理の状況をそれぞれ監督し、必要な助言を行います。また、主要なリスクについては定期的な経営会議とその下部機関である各委員会への報告により一元管理され、特に重要と思われるリスクを優先的に対応します。重要な意思決定にあたっては、予め専任の社内審査部門によってリスクの洗い出しを行い、必要に応じて起案する各担当部門のアセスメントを経て、意思決定プロセスに入ります。意思決定の内容・重要性に応じて、経営会議の下部機関である委員会において事前審議をおこなうことにより、リスクに関する検討や課題の整理が進められます。また、重要案件については、経営会議における慎重な審議を経て取締役会に付議され、リスク管理を重視した判断を行っています。

詳細は「リスク管理」をご覧ください。

4. 測定指標とターゲット

TNFDのグローバル中核開示指標は、以下表4-1の通りです。グローバル中核開示指標は、生物多様性枠組(GBF)等のグローバルな政策目標との整合性が取られています。

【表4-1:グローバル中核開示指標】

| カテゴリ | 測定指標 (単位) |

2024年度 実績 |

対策例 |

|---|---|---|---|

| 気候変動 | GHG排出量 (t-CO2e) |

Scope1: 10,428,320 Scope2: 18,857 Scope3: 8,408,714 |

次世代燃料船の導入、効率運航等 |

| 汚染・汚染除去 | NOx排出量 (トン) |

221,545 | NOx除去装置搭載、SOx適合油の採用等 |

| SOx排出量 (トン) |

26,699 | ||

| 廃棄物量 (トン) |

4,085 | IMO国際規制に準じた船上持込の最小化、船上や陸上での廃棄物処理体制の確立や節水等 | |

| 有害廃棄物量 (トン) |

0 | ||

| 排水量 (M3) |

487,313 | ||

| 資源の利用/補充 | 総取水量 (M3) |

487,313 | |

| 賠償責任リスク | 環境関連法規違反件数 (件) |

0 | 地域・各種国際条約の遵守 |

| 環境関連法規違反金額 (百万円) |

0 | ||

| 侵略的外来種 | バラスト水処理装置搭載率 (%) |

100% | バラスト水処理装置の搭載 |

| 陸上・淡水・海洋利用の変化 | マングローブ保全面積 (Ha) |

1,001 | マングローブ保全や植林プロジェクトへの関与 |

また、リスク低減策の進捗を測る指標として、以下表4-2の通り追加指標を開示します。

例えば「GHG規制適合設備導入や炭素税などのコスト増」のリスクに対する低減策である次世代燃料の導入の進捗を測るための指標として、「ゼロ・エミッション燃料使用割合」などを示しています。

【表4-2:追加指標】

| カテゴリ | 測定指標 (単位) |

2024年度 実績 |

対策例 |

|---|---|---|---|

| 気候変動 | LNG/メタノール燃料外航船(隻)*12 | LNG:42隻 メタノール:7隻 |

環境負荷を低減できる船隊の拡充等による、GHG排出量抑制 |

| ゼロ・エミッション燃料使用割合(%) | 0.6% | ||

| ネットゼロ・エミッション外航船隻数(隻)*12 | 5隻 | ||

| ウインドチャレンジャー搭載隻数(隻)*12 | 11隻 | ||

| 汚染・汚染除去 | Sox排出原単位削減率 (%, 2020年比) |

▲5.4% | SOx適合油採用などによる、大気汚染物質排出量の低減 |

| 重大海難事故件数(件) 油濁による環境汚染件数(件) 重大貨物事故件数(件) |

何れも0件 | 安全運航体制の維持・実施・確立による、燃料油や輸送製品の流出リスク低減策 | |

| 吸収・除去系カーボンクレジット使用量(t-CO2) | 2,000t-CO2 | マングローブ保全や植林プロジェクトへの関与等による、社会のCO2排出量抑制への貢献 | |

| 資源の利用/補充 | エネルギー効率改善率 (%, 2019年比) |

▲8.9% | 効率運航の深度化等による、船舶燃料使用量の削減 |

*12: 就航済み及び建造の意思決定数の合計を記載

グローバル中核開示指標及び追加指標のうち、自然関連リスクの低減、機会の獲得に関連性が強い指標については、当社の環境戦略である環境ビジョン2.2において、以下表4-3の通りの目標及びマイルストーンを設定しています。

【表4-3:目標とマイルストーン】

| 指標 | 目標 | 2024年度末 進捗 |

備考 |

|---|---|---|---|

| GHG排出量(t-CO2e) | 2050年グループ全体でのネットゼロ・エミッション | Scope1: 10,428,320 Scope2: 18,857 Scope3: 8,408,714 |

詳細はTCFD提言に基づく開示をご参照ください。 |

| GHG排出原単位削減率(%, 2019年比) | 2035年 ▲45% | ▲9.6% |

| 指標 | マイルストーン | 2024年度末 進捗 |

備考 |

|---|---|---|---|

| LNG/メタノール燃料外航船(隻)*13 | 2030年 90隻 | LNG:42隻 メタノール:7隻 |

隻数は意思決定ベース。 詳細はTCFD提言に基づく開示をご参照ください。 |

| ゼロ・エミッション燃料使用割合(%) | 2030年 5% | 0.6% | |

| ネットゼロ・エミッション外航船隻数(隻) | 2035年 130隻 | 5隻 | |

| ウインドチャレンジャー搭載隻数(隻)*13 | 2030年 25隻 | 11隻 | |

| SOx排出原単位削減率(%, 2020年比) | 2030年 ▲14% | ▲5.4% | 効率運航による燃料消費量削減、LNGやアンモニアなど硫黄含有分の少ない燃料への転換により達成を目指す。 |

| 燃費効率改善率(%, 2019年比) | 2025年 ▲5% | ▲8.9% | 船舶燃料は貴重なエネルギー資源であるとの認識のもと、効率オペレーションや省エネ設備導入により、燃料の有効活用、エネルギー効率向上を目指す。 |

*13: 就航済み及び建造の意思決定数の合計を記載